计算机网络

计算机网络概述

1.1 计算机网络基本概念

- 计算机网络=通信技术+计算机技术

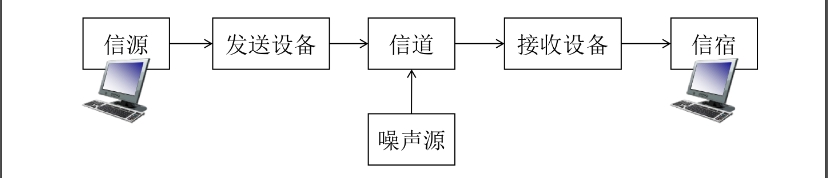

- 通信系统模型:

所以计算机网络就是一种通信网络,信源和信宿都是计算机

所以计算机网络就是一种通信网络,信源和信宿都是计算机 - 定义:计算机网络就是互连(互联互通,通过通信链路)的、自治(计算机无主从关系)的计算机结合。

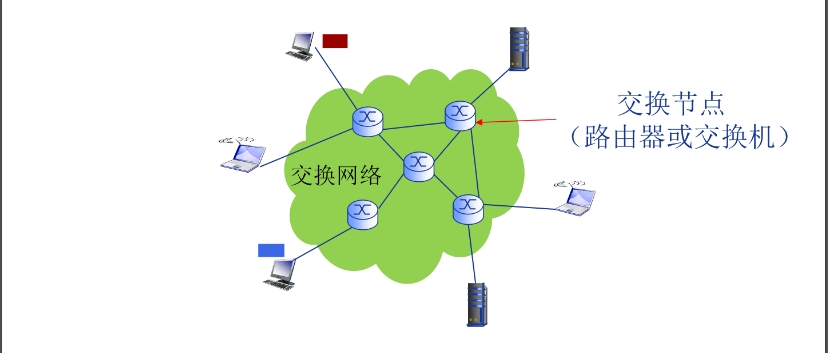

- 如果距离远、数量大,就通过交换网络互连主机

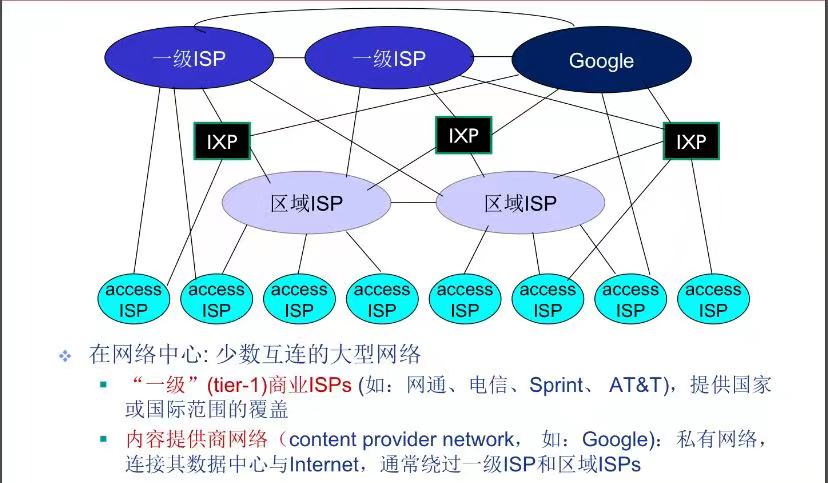

- Internet是全球最大的互联网络:ISP(Internet Service Provider)网络互连的“网络之网络”,将全球ISP与移动网络和区域ISP互连,区域ISP又与家庭网络、机构网络(如校园网等)互连。

- 利用对等链路peering link将大的区域ISP互连/引入第三方IXP(Internet exchange point)互连

- 可能出现区域网络regional networks连接接入ISP和运营商ISP

- 内容提供商网络content provider networks(如Google,Microsoft)可能运行自己的网络,并就近为端用户提供服务、内容

- Internet是动态性的(随时都有主机接入、断开),但我们可以刻画它的大致结构:

- 数以百万计的互连的计算设备集合:主机(hosts)=端系统(end systems),都会运行网络应用

- 通信链路:光纤、铜缆、无线电、卫星……

- 分组交换:转发分组(数据包)有路由器(routers)和交换机(switches)

- Internet是网络应用提供通信服务的通信基础设施,实际上是为网络应用提供应用编程接口(API):支持应用程序“连接”Internet,发送、接受数据(数据传输)

- 硬件(主机、路由器、通信链路等)是计算机网络的基础,计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则:网络协议。

- 网络协议(network protocol)是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定,规定了通信实体之间所交换的信息的格式、意义、顺序以及针对收到信息或发生的事件所采取的“动作”(actions)。

- 协议三要素:

- 语法Syntax:数据与控制信息的结构或格式(如果是底层信息,那就是信号电平)

- 语义Semantics:需要发出何种控制信息、完成何种动作以及作出何种响应、差错控制

- 时序Timing:事件顺序、(交换信息的)速度匹配

- 协议是网络创新的表现之一(?)

- Internet协议标准:RFC(Request for Comments),由IETF互联网工程任务组(Internet Engineering Task Force)进行管理。若要了解某些协议最权威的内容,看RFC文档。

1.2 计算机网络结构

- 组成部分:

- 网络边缘:主机(运行网络应用)

- 接入网络,物理介质:有线/无线通信链路(住宅、家庭接入网络、机构接入网络、移动接入网络)

- 网络核心(核心网络):互联的路由器(或分组转发设备)、网络的网络

- 客户/服务器(client/server)应用模型:客户发送请求,接受服务器响应

- 对等(peer—peer,P2P)应用模型:无(或不仅依赖)专用服务器(通信过程/通信交换过程),通信在对等的实体之间直接进行通信

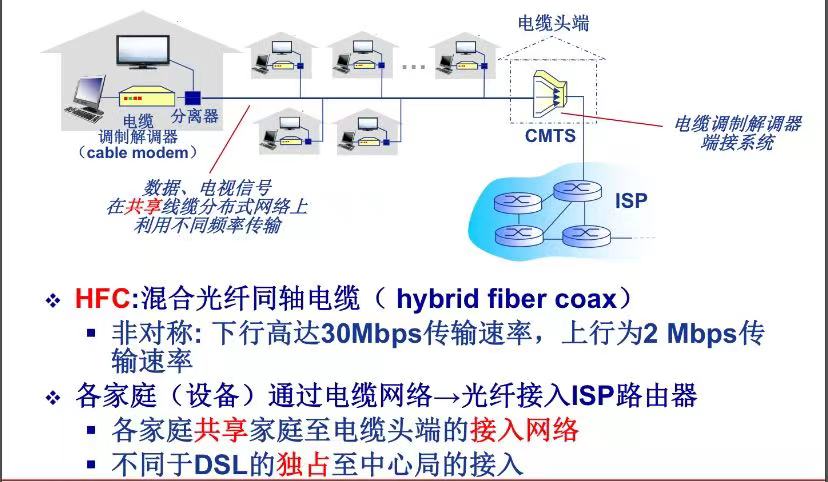

- 用户关心的是贷款bandwidth(bps)每秒传输数据的速率、接入方式共享/独占?

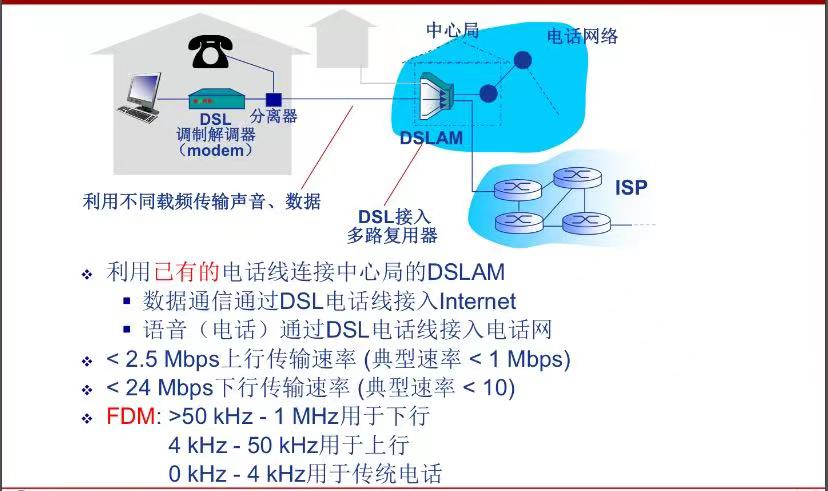

- 数字用户线路(DSL,非对称数字用户线路ADSL):多路信号共同使用一个物理介质来传输信号(电话线)

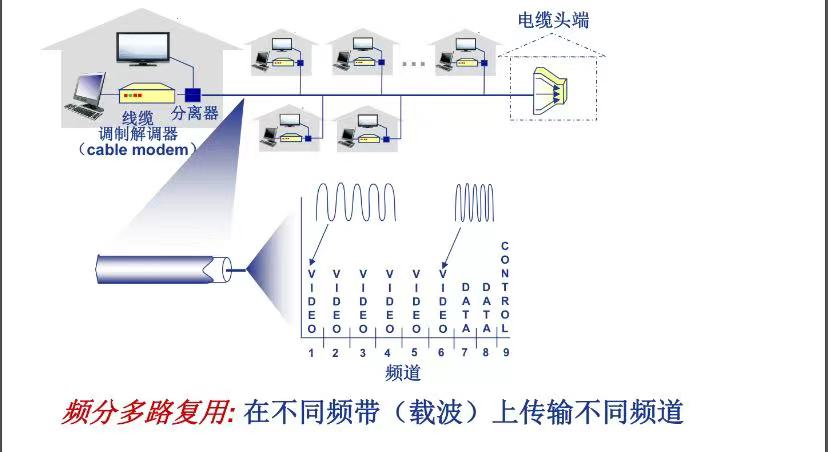

- 电缆网络:

- 无线接入网络:通过共享的无线接入网络连接端系统和路由器,通过“基站/接入点”。

- 无线局域网(LANs)同一建筑物内(30m),WiFi:11Mbps,54Mbps传输速率

- 广域无线接入:通过电信运营商(蜂窝网),接入范围在几十公里。带宽:1Mbps,10Mbps,100Mbps

- 网络核心的关键功能:路由+转发。每一个路由器都会遵循某种路由协议,再通过某种路由算法计算获得一个本地转发表(包含目的地址和对应的输出链路)来查表解析到达分组的目的地址,最后转发到正确的端口。

- 网络拓扑结构就是网络中各个节点之间的连接方式。在设计网络时要考虑拓扑结构,以达到最优的性能和可靠性;在发生故障时,也可以通过拓扑结构快速定位问题所在,采取修复措施。

1.3 数据交换

- O(N^2)链路/交换设备网络

- 交换:

- 动态转接,可以并行进行从一个设备到另一个设备的数据交流

- 动态分配传输资源,从原主机穿越交换机到另一个主机

-

数据交换的类型:

-

电路交换:电话网络

建立连接(呼叫/电路建立)、通信、释放连接(拆除电路)

特点:独占资源(要等挂机后才能再建立)

如何共享中继线?多路复用(见下) - 报文交换(message switching):源(应用)发送信息整体,报文整体到达下一个路由器节点后再决定往哪个端口发送,早期电报使用这种方式。 - 分组交换(package switching):报文拆分出来的一系列相对较小的数据包,并加上头部信息,最后再进行重组,那么就会产生额外开销。当前一个片段在通过路由器发向目的主机的时候,后一个片段可以同时从主机向路由器发送。

统计多路复用(statistical multiplexing),如果A和B同时发送数据,那么共享链路就都用1.5Mb/s全部发送,并不是事先分配好的,具有随机性,按需共享链路。

-

-

多路复用Multiplexing:链路/网络资源(如带宽)划分为“资源片”,将资源片分配给各路“呼叫”,每路呼叫独占分配到的资源片进行通信,资源片可能“闲置idle”(无共享)。

- 频分多路复用(FDM,frequency division multiplexing):各用户占用不同的带宽资源(频率带宽Hz),用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带(电视)

- 时分多路复用(TDM,time division multiplexing):将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧),每个用户在每个TDM帧中占用固定序号的时隙,每个用户占用的时隙是周期性出现(其周期就是TDM帧的长度)

- 波分多路复用(WDM,wavelength division multiplexing):光的频分复用(只是因为在光中多用波长描述)

-

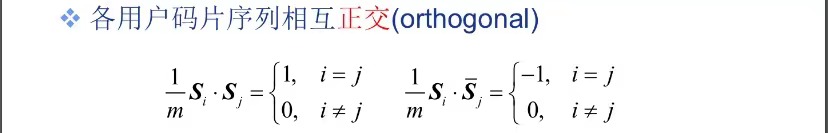

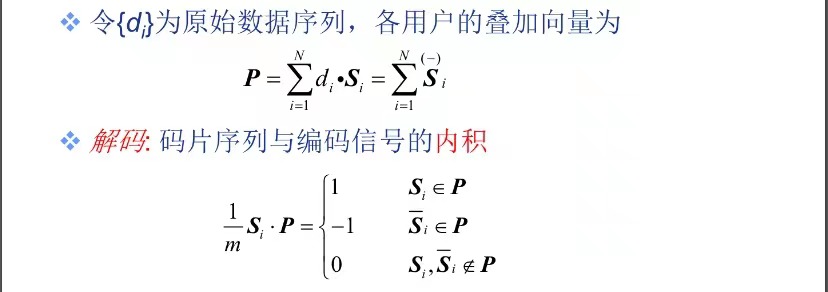

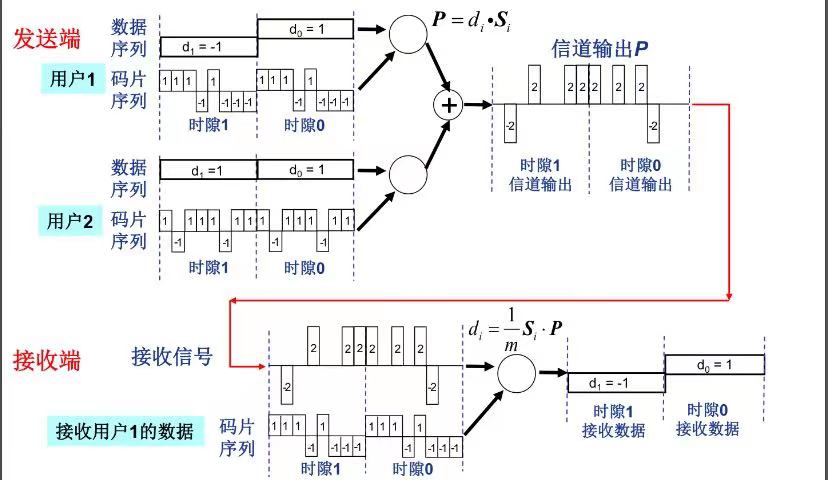

码分多路复用(CDM,code division multiplexing):每个用户分配一个唯一的m bit码片序列(chipping sequence),其中0用-1表示,1用-1表示。各用户使用相同频率载波,利用各自码片序列编码数据(广泛应用于无线链路共享,如蜂窝网,卫星通信等)

编码信号=原始数据×码片序列(如发送比特1,即+1,则发送自己的m bit码片序列;发送0,即-1,则发送该码片序列的m bit码片序列的反码)

这就要求:各用户码片序列相互正交

-

报文交换和分组交换均采用“存储-转发”(store and forward)交换方式:先将数据分组暂存,确定要发到那个链路且确认链路可用就转发。

- 孰优孰劣?讨论传输延迟(发送时延):,比起报文交换分组交换速度快,路由器要求的缓存小。

- 两个节点的直接链路称之为“跳步”,一般是跳步数=路由器数+1

- 设报文为M bits,链路带宽R bps,分组长度:L bits,跳步数:h,路由器数:n,则报文交付时间T=M/R+(h-1)L/R=M/R+nL/R(把B,kB转换成bit要×8)

- 每个用户“活动”时需100kb/s,平均活动时间10%(浏览网页不算“活动”),电路交换会把资源占为己有,利用率低,所以如今还是用分组交换可以支持更多用户同时使用。

- 分组交换适用于突发数据传输网络(一会儿用很多,一会儿啥也不用,如发邮件,但看视频就不算),简单、无需呼叫建立,Internet。但可能产生拥塞(congestion),分组延迟和丢失,需要协议处理可靠数据传输和拥塞控制。用分组交换来提供电路级性能保障(实时语音服务)还是比较困难的。

1.4 计算机网络性能

- 速率(数据传输速率、比特率)是计算机网络中一个重要的性能指标,实际往往是指额定速率或标称速率

- 带宽bandwidth本指信号具有的频带宽度,即最高频率与最低频率之差,单位Hz;网络的“带宽”通常指数字信道所能传送的“最高数据率”,单位b/s(bps)

- 分组交换为什么会产生延迟/时延(delay/latency)甚至丢包?排队等待、传输都需要时间。如果缓存满了,到达分组被丢弃,出现丢包(分组到达速率超出输出链路容量)。

-

分组延迟:

- 结点处理延迟(nodal processing delay):差错检测、确定输出链路,通常小于毫秒级别

-

排队延迟(queueing delay):等待输出链路可用 & 取决于路由器拥塞程度

链路带宽R bps,分组长度L bits,平均到达分组速率a,定义流量强度(traffic intensity)=La/R

~0:平均排队延迟很小

~1:平均排队延迟很大

>1:超出服务能力,平均排队延迟无限大

-

传输延迟(transmission delay):与分组长度、链路带宽有关

- 传播延迟(propagation delay):物理链路长度、信号传播速度(电信号、光信号、无线电波信号)~2×10^8

-

时延带宽积/带宽时延积=传播时延×带宽,又被称为以比特为单位的链路长度

- 分组丢失(丢包):队列缓存容量有限;分组到达已满队列将被丢弃(丢包);丢弃分组可能由前序节点或源重发(也可能不重发)。丢包率=丢包数/已发分组总数

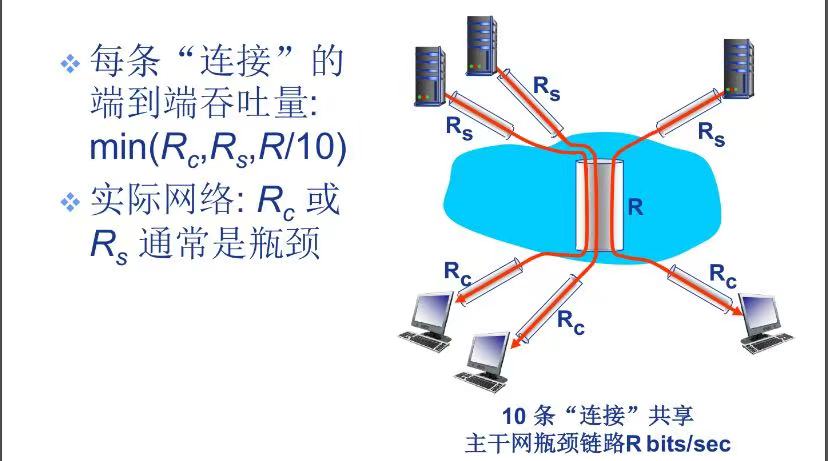

- 吞吐量/率throughput:表示在发送端与接收端之间传送数据速率(b/s);即使吞吐量:给定时刻的速率;平均吞吐量:……;取决于瓶颈链路bottleneck link:端到端路径上,限制端到端吞吐量的链路。

1.5 计算机网络体系结构network architecture

- 从功能上用分层结构描述网络,每层遵循某些网络协议完成本层功能,计算机网络体系结构是计算机网络的各层及其协议的集合

- 分层结构的优点:结构清晰,有利于识别复杂系统的部件及其关系;模块化的分层易于系统更新、维护(任何一层服务实现的改变对于系统其它层都是透明的);有利于标准化。但是分太多层也会降低效率。

-

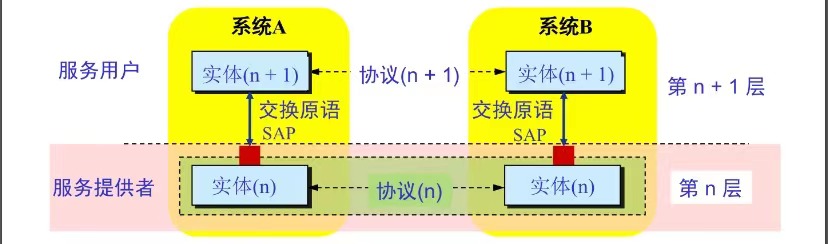

实体entity表示任何可发送或接受信息的硬件/软件进程;

协议是两个对等实体进行通信规则的集合,是“水平的”“同级的”;

任何一层需要使用下层服务,遵循本层协议,实现本层功能,向上层提供服务,服务是“垂直的”;

下层协议的实现对上层的服务用户是透明的,不可见的,只知道能提供这种服务;

相邻层的实体键通过接口进行交互,通过服务访问点SAP(service access point)交换原语(一些参数的交流),指定请求的特定服务。 4.